能登半島地震 災害復興支援

2024年1月1日の発災以来、能登半島の甚大な被害状況に心を痛めつつも多忙を言い訳に行動しておらず、内心忸怩たるものがありましたが、4月に入りようやく現地での復興支援活動に参加することができました。

今回は活動可能日数が短いことを考慮し、現地状況把握も兼ねて石川県災害対策ボランティア本部がコーディネートするボランティアバスを利用しての活動を選択しました(センター規約により、本稿内での現地活動中の被災写真の掲載は自粛しています)。

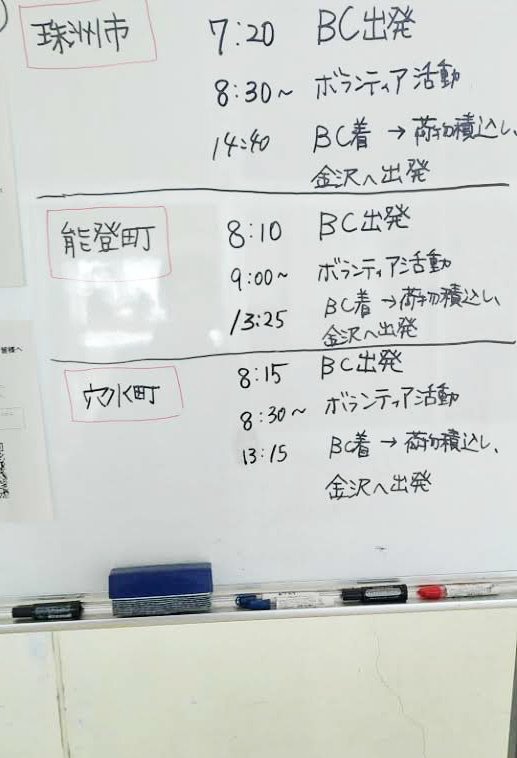

4月5日の早朝、金沢駅西口団体バス乗降場に集合。ここからセンターに用意していただいた大型バスに乗り込み、2.5時間ほどかけて穴水町にあるボランティア宿泊拠点「奥能登ボランティアベース」に移動します。

ベースでの簡単なオリエンテーションを経たのち、再度バスに乗り込んで初日の活動場所珠洲市へ移動。このバス移動の際、通行する道路にも地震の被害を応急的に補修した箇所が多数あり、段差や路肩崩落が発生している中を進んでいくことに。能登半島の突端に近づくにつれて被害家屋が徐々に増えてくるのを目の当たりにしました。

ベースから1時間ほどで活動先である珠洲市のボランティアセンターに到着。こちらを拠点に初日は被災家屋の水回りユニット解体とその他の家財出し・片付け、2日目は倒壊倉庫の解体と個人宅の仮設住宅への引越しのための荷物の搬出をお手伝いしました。

今回お世話になった珠洲市ボランティアセンターにおいては、訪問時点では受け入れ側人員や必要な資材・車両等貸出用具の不足などは感じられず、マッチングもスムーズに行われていたようです。

なお今回特筆すべき点として、ボランティアバスを利用するボランティアに対して用意されている宿泊施設「奥能登ボランティアベース」の存在が挙げられます。

被災地域は未だ水道インフラの復旧が進まず断水箇所が広範囲に分布しており、旅館やホテル等ボランティアが宿泊可能な施設が絶対的に不足している中、ボランティアバスの運行開始当初は「金沢〜被災地」の日帰り運行を余儀なくされ、ボランティアの活動可能時間が著しく制限されていました。

そこで宿泊可能なベースが被災地域との中継地点に開設されることにより、日帰りボランティアの「絶対的な活動時間不足」がある程度解消されるとともに2交代制の効率的なボランティアの運用が可能となり、復興における人的支援の面で状況を大きく改善したものと考えられます。

活動2日目の14時には珠洲市での現地活動を終え、奥能登ベースを経由して帰路に。17時頃に金沢駅に到着し、今回の能登半島地震支援の活動は終了しました。

短い期間の活動でしたが、現地においては被災家屋と全く無傷な家屋が隣りあっていたり、局地的な道路の陥没・隆起があったりなど、これまで支援に入った被災地域ではあまり見られなかったモザイクのような被災状況を目の当たりにしました。またこのような状況ゆえに、インフラ復旧の(過去の他の被災地域と比較した)相対的な遅さについても、現地に行くことで初めて理解することができた気がします。

今回は2日間の短い活動ではありましたが、現地の状況を実際に目にすることで地震被害が今なお現在進行形であること改めて実感しました。今後我々がどのような支援ができるのか、引き続き考え・行動していければと思います。

最近の活動記録